МЕДИЦИНСКАЯ ТРАГЕДИЯ

30 октября 2011 года, ясным и теплым тихим вечером, в медсанчасти депортационной тюрьмы Гивон, прямо на своем рабочем месте, перестало биться сердце доктора Татьяны Евгеньевны Керлер.

Старейшего и опытнейшего работника, через чьи заботливые, аккуратные и ласковые руки прошли немалые десятки человек из стран Азии, Африки и Латинской Америки, Ближнего Востока, и, разумеется, Восточной Европы, - проведя под ее внимательным и чутким присмотром от нескольких, пролетавших как одно мгновение, недель - до пяти, семи, а то и всех восьми-девяти вполне полновестных тюремных лет, прежде чем все они, или почти все, эти незадачливые "паломники" со всего мира - мусульмане и христиане, католики и буддисты, православные и протестанты - смогли покинуть этот гостеприимный, мирный, открытый, добрый и чуточку дружелюбный Израиль.

Впрочем, с самой Татьяной Евгеньевной как раз ничего и не случилось. Как, впрочем, и с ее сердцем, которое - как и всегда - билось, бьется и, по-видимому, еще долго будет биться чисто, спокойно, ровно, уверенно и четко. Просто это сердце перестало быть сердцем доктора. Даже доктора депортационной тюрьмы Гивон. Или доктора из уголовной тюрьмы Маген Ницан.

Оно стало самым обычным сердцем, - физиологическим инструментом для перекачивания крови по человеческому организму, биологическим жидкостным "насосом". Органом, который всегда можно найти в груди, скажем, любого тюремного надзирателя, без особой охоты выполняющего свои незамысловатые функции;или конвоира, считающего минуты до окончания своих бесконечных переездов и многочасовых ожиданий своих "подопечных" под палящими лучами солнца; или тюремного повара, чья главная забота всегда, по-видимому, будет состоять в том, чтобы количества неукраденных у него продуктов хоть как-нибудь хватило на прокорм всех оставшихся у него арестантов.

Вот примерно таким же и стало полнокровное сердце Татьяны Евгеньевны Керлер.

Тихим воскресным вечером, уже на закате солнца, когда в его лучах кружились и играли сами с собой мирриады поднятых за день пылинок, одним из которых предстояло уже к середине ночи осесть тонким слоем где-нибудь на остывающих за день листочках, веточках и травинках, расправляющих свои занемевшие за день суставы, унылых тюремных двориках, дорожках и газонах, железных крышах и облупившихся подоконниках, алюминиевых раструбах кондиционеров и вытяжных вентиляций, стальных линий электропередач, решетках оград, решетках дверей и решетках окон, зубцах сверкающей колючей проволоки и матовых плафонах освещения, валяющихся целофановых пачек из-под сигарет и горлышках пустых пластиковых бутылок, брошенных, но не долетевших до угрюмо-зеленых глухих мусорных баков с колесами, нелепо пришпиленными к их бокам как бы для удобства их передвижения и, по-видимому, для быстрейшего же их опорожнения...

Другим же - но очень и очень немногим - предстояло пережить несказанное, неслыханное и невиданное приключение: как бы случайным приливом воздуха быть втянутым в темный и мрачный прямоугольный проем в самом вверху уже отливающего ночным лунным серебром здания, затем осторожно, плавно и чуть дрожа обогнуть почерневшие, с потрескавшейся старой краской прутья и переплеты почти незастекленных окон, чуть-чуть повисеть под самым потолком, едва колеблясь и как бы раздумывая, скользнуть вниз, слегка зацепляясь за размытые края тонких пучков света, бьющего прямо в пол через густую коридорную решетку, наполниться тихим, теплым и влажным дыханием лежащих внизу людей и, наконец, медленно описав большую дугу, прильнуть и как-то прилепиться к ресницам их полуприкрытых и слегка подрагивающих в забытьи век, неторопливо осмотреться, и вдруг, замерев в немом изумлении, разглядеть через нежный и живой прозрачный хрусталик глаза, пусть неясно, нерезко, пусть в обратной проекции, но увидеть, во весь цветной дисплей сетчатки его глазного яблока, завораживающе-мерцающие сновидения недавно заснувшего беспокойным и поверхностным сном человека.

Ясное, чистое, яркое, но неиспепеляющее кожу солнце и темную синеву бездонного голубого неба, прохладные лазурные водопады, с шумом и брызгами несущиеся к отлогому песчанному берегу неторопливого, но могучего океана; гибких и умных животных, мягко ступающих по своим тайным и важным травянисто-изумрудным тропам;крики и пение птиц в их ослепляющем спектрально-радужном оперении; почти невидимых в воздушных испарениях полупрозрачных стрекоз, с блестящим шелестом зависающих над жучками, паучками и личинками, едва вылупившимися и появившимися на белый свет, чтобы пройти свой яркий, но такой короткий и недолгий путь на этой земле...

Так вот: ни в том, ни в этом мире больше нет и никогда уже не будет никакого доктора Татьяны Евгеньевны Керлер.

Которая воскресным вечером 30 октября самостоятельно, гласно и добровольно разорвала все свои ранее взятые и принятые на себя врачебные клятвы и обязательства и произнесла то, что никогда и ни при каких условиях не может, не должен и не смеет говорить ни один настоящий доктор - любому нуждающемуся и просящему его помощи человеку:

"Здесь вам тюрьма.

Мне совершенно плевать на то, законно или нет вы здесь находитесь.

Вас здесь никто лечить не обязан.

Я не боюсь никакой ответственности, потому что если вы здесь подохнете, мне за это ничего не будет!"

И это были отнюдь не пустые слова.

Это было сказано ровно через неделю после того, как я был вынужден заявить, что "израильские власти приняли решение о физическом уничтожении журналиста".

И это было сказано ровно за десять дней до того, как я, почти не веря до конца в свою удачу и избавление, вышел из машины на набережной Бейтс Опера и остановил свой взгляд на черном вязком песке, покрываемом накатами маслянистых иссиня-черных волн Средиземного моря.

Сегодня я прекрасно понимаю, что своей жизнью я обязан неизвестному мне человеку, погибшему в депортационной тюрьме Гивон за полтора-два месяца до моего здесь появления, австралийцу или, по другим сведениям, канадцу - разные люди мне рассказывали о нем по-разному, - содержавшемуся здесь уже несколько лет, прямо напротив нашей "русской" камеры во втором корпусе-агаве, и который долго и безуспешно добивался медицинской помощи, болел и мучался, безуспешно просил охранников вывести его к врачу, чтобы осмотрели, помогли и дали хоть каких-нибудь таблеток "от сердца", пытался стучать в двери, кричал и звал о помощи, но - всем только мешал: и соседям-африканцам, и сытым и самодовольным охранникам-друзам, - и, наконец, обессилел, умолк и затих, чтобы уже никогда больше не подняться со своей тюремной, последней, смертной постели.

Мне говорили, что его убрали и куда-то унесли по-быстрому и по-тихому, приезжало какое-то высокое начальство с большими "дубовыми" листьями на погонах, много кричало, пыталось кого-то опрашивать, но африканцы ничего не говорили, ничего не видели и не слышали, так что потом как-то все улеглось, утряслось и утихомирилось, но я - по мере узнавания все новых и новых деталей и подробностей - не мог не относиться со все большей благодарностью к этому совершенно мне неизвестному человеку.

Мне стали более понятными и различимыми те странности и неясности, сопровождавшие меня после пыток и мучений в миграционном центре, когда меня, наконец, доставили в эти "приемные покои" тюрьмы Гивон, я вышел из наглухо зарешетченой машины и почему-то повалился на бок, луна и черный теплый асфальт отлетели куда-то за голову, почти в беспамятстве меня втащили в какое-то помещение, больно резанувшее по глазам свои ярким безжалостным светом, затем - черный и тугой рукав вокруг моего правого предплечья и показания прибора, очевидно зашкалившего далеко "за двести", затем, помню хорошо и отчетливо, два голоса: один, мягко и настойчиво требовал что-то, от чего нехотя и властно "отбивался" другой, но первый оказался сильнее, и вот, меня опять несут, опять машина, и теперь уже больничный приемный покой, каталка, электрокардиограммы, капельницы с физраствором, туалеты, анализы и опять туалеты...

Оказалось, что убивать людей, по крайней мере так нагло и беззастенчиво, - как это было до "канадского австралийца" - уже нельзя, по крайней мере, сейчас, пусть на короткое время, в которое я так неожиданно и удачно сумел "вписаться"...

Но, также оказалось впоследствии, мой "вопрос" был просто отложен, до более удобного и практичного случая - отложенная казнь, в которой непосредственное участие принимала - или должна была принять - доктор депортационной тюрьмы Гивон Татьяна Евгеньевна Керлер.

Через три дня после моего введения в Гивон, в самом конце июля, меня вывели из камеры второго "агава", где находились трое русских, два украинца, китаец, туркмен и азербайджанец, и довели до маленького помещения у внешнего периметра ограждения, что-то вроде "евровагончика", часто встречаемого на стройках начала 90-х годов в России, однако здесь сидели совсем другие люди, гораздо более важные и холеные, довольные самими собой и всячески демонстрирующие, что они люди иного, гораздо более высокого сорта или разряда, чем те, кто приводит к ним на освидетельствование людей и, уж разумеется, тех, кого - чернокожих, желтолицых и голубоглазых, - к ним, соответственно, приводят.

Меня завели в коридорчик, в который выходили двери трех-четырех внутренних помещений, сказали присесть на заледеневший от кондиционера белый пластиковый стул, - по бокам прекрасно выполненные красочные рельефные плакаты по проблемам СПИДа, гепатита, наркомании и алкоголизма, к которым я, естественно, не имел абсолютно никакого отношения.

Первый разговор с доктором Татьяной Евгеньевной Керлер, сидевшей в своем закутке в окружении медицинской кушетки, стула на металлических ножках, принтера, монитора, нескольких карандашей и ручек, воткнутых в черный пластиковый стаканчик, липких листочков бумаги, цветных скрепок, лежащих на специальном полупрозрачном пластмассовом поддончике и разбросанных по столу, оказался на удивлением коротким и совершенно непродуктивным.

Я начал было объяснять, что в миграционном центре, куда меня доставили, я получил серьезную травму верхних шейных отделов позвоночника и затылочной части головы, а кроме того, давно имею проблему с давлением и почками, которую мы с моим лечащим врачом-терпаветом, после долгих лет и самых разнообразных проб, обследований и даже консультаций с известными екатеринбуржскими профессорами, в конце концов счастливо разрешили сочетанием двух, пусть не самых дешевых препаратов - изоптина и диувера, последний из которых, да, я знаю, не продается в Израиле, но зато в небольшом запасе имеется в моей туристической аптечке, которого хватит на первое время, когда мы сможем получить его со склада и не решим, чем можно будет заменить его впоследствии...

Да, фурасемид вместо диувера совершенно не подходит, потому как вымывает из организма нужные мне микроэлементы и (это давно проверено) плохо влияет на позвоночник, а кроме этого, совершенно необходимо снять хоть какие-то показания магнитно-резонансного томографа, или хотя бы провести рентгенографию шейных позвонков...

Вот тут-то я и осекся, обнаружив, что Татьяна Евгеньевна не просто смотрела и слушала мимо меня, но на губах ее играла странная, позднее мной не раз замечаемая у нее двусмысленная плоская - и не предвещавшая мне ничего хорошего - улыбка.

- Нет, - протянула она, растягивая свои лиловые как у грелки губы. - Вы в этом не нуждаетесь, мы вам этого ничего давать не будем.

- Как это?.. - выдохнул я, сбившись, и немного ошарашенный ее накрахмаленой блузкой и завитками лоснящихся волос, бьющимися через оправу толстых роговых очков. - Вы меня видите здесь в первый раз, Вам ничего обо мне неизвестно, откуда вам знать что и почему я принимал ранее и в чем нуждаюсь сейчас?.. У меня есть аптечка с нужными мне лекарствами, есть выписка из истории болезни, наконец...

Черт, больше всего меня смутила тогда ее белая накрахмаленная блузка - ах, если бы она тогда уже была бы хоть в какой-нибудь униформе! - пусть без всяких там высоких лакированных сапог, кнутов и плеток, черных кожаных перчаток и всего прочего, - я бы тогда уже сразу бы все понял, но здесь мое многолетнее журналистское чутье почему-то мне мягко и предательски изменило...

Она что-то цыкнула в коридор, и тут же появился охранник, я поднялся со стула, в растерянности и недоумении оглядываясь на нее и пытаясь что-то досказать - но она головой, всем телом и, я бы даже сказал, всеми своими грудями, уже погрузилась в монитор своего компьютера, не обращая на мое недоумение совершенно никакого внимания.

"Хорошо же, спасибо, - вертелось у меня в голове - я понял: это мало чем отличается от той тюремной системы, с которой я имел честь познакомиться ровно двадцать два года семь месяцев и семнадцать дней тому назад!"

В течение последующих пятидесяти двух дней я делал неоднократные попытки привлечь к своей медицинской судьбе внимание хоть кого-нибудь из медиков - не только тюремных, но и "вольных" и даже международных, несколько раз дозваниваясь до "Врачей за права человека в Израиле" и некоторых других организаций.

К моему неописуемому удивлению, быстрее всех развиртуализировалась "инстанция", - на которую я меньше всего рассчитывал и куда обратился чисто формально, имея в запасе лишь паспорт того государства, которое она представляет - консульство Российской Федерации в Тель-Авиве.

Уже восьмого августа меня вывели в узкий залитый солнцем центральный дворик тюрьмы Гивон и сунули головой прямо в дверной проем стоящего впереди какого-то невысокого технического помещения, - с тремя стульями, столом, кондиционером в углу и навесной телевизионной панелью над входной дверью.

Наталья Сергеевна, практически уже наполовину увядшая сухопарая и полуседая высокая женщина, скорее, дама, отрекомендовавшись консульским медиком и категорически отказавшись сообщить мне свою фамилию, прибыла сюда в сопровождении своей полной противоположности - невыского круглолицего и румяного молодого человека, почти годившегося ей в сыновья (а возможно им и являвшегося) и представившегося Федором Вадимовичем Георги - помощником генерального консула Российской Федерации в Тель-Авиве Руслана Измайловича Кандаурова.

Брезгливо щурясь, она попросила меня снять мою наисвежайше выстиранную белую футболку, но наотрез отказалась хотя бы прикоснуться - "пропальпировать" - мои наиболее болезненные места, на которые я ей указывал: "вот здесь, здесь, затем самые верхние позвонки на шее, затем вверх и вправо по затылку..."

- Нет, - с торопливым бормотанием отозвалась она. - Нет, я ничего здесь не вижу...

Справедливости ради, надо сказать, я находился далеко не в самом худшем положении: большая часть содержавшихся в тюрьме Гивон депортантов не имела - или не смогла завоевать - и сотой доли того внимания, которого я добился уже в первые дни.

Очевидно, что медицинский персонал Гивона мало интересовало состояние здоровья депортантов, в большинстве своем без особых проволочек отправляемых к себе на родину, и посему не требующих к себе особо длительного внимания. Иное дело - вспышки характерных для южных стран серьезнейших инфекционных заболеваний: кишечных инфекций, тифов и паратифов, холеры и дизентерии, со всеми вытекающими из этого последствиями: введением на всей территории тюрьмы длительного и глубокого карантина, нагрянувшего начальства, проведения придирчивого расследования, внимания прессы, разоблачений и последующих увольнений, и прочего, еще более худшего и неприятного.

Отсюда и совершенно дикие, анекдотические случаи, характеризующие не столько обеспокоенность уровнем санитарно-гигиенических условий содержания арестантов, сколько свидетельствующие о вопиющем непрофессионализме и крайне низкой квалификации медицинского персонала.

12 сентября в карцере-бедуте № 3 я обнаружил Андрея из Мелитополя, который дней за десять до этого заехал в нашу "русскую" хату, но, даже не переночевав, неожиданно куда-то исчез. Оказалось, на первичном осмотре в медсанчасти на его руках обнаружили страшнейшее инфекционнейшее заболевание, что-то вроде "подкожных вшей", немедленно потребовавших для несчастного строжайшей изоляции и карантина. Под пристальным наблюдением санитара, выдавашего ему очередную порцию мази или какой-то зловонной жидкости, Андрею из Мелитополя приходилось по нескольку раз в день натирать до локтя свои руки, подмышки и даже живот (как известно, все самые лакомые кусочки для всякого уважающего себя кровососа), однако с каждым разом ситуация только ухудшалась и руки пострадавшего постепенно превращались в огромный, вздувшийся и постоянно расчесываемый им волдырь, причем, не столько от никак не обнаруживаемых и по-прежнему коварно не желающих вылезать на поверхность паразитов, сколько от тех все новых и новых снадобий, которыми Андрея из Мелитополя обильно пользовала доктор депортационной тюрьмы Гивон Татьяна Евгеньевна Керлер.

В конце концов измученный пациент взбунтовался и категорически потребовал принести из камеры хранения свой рюкзак, в котором обнаружилась самым чудесным образом завалявшаяся там листовка-инструкция по приготовлению какого-то специального клея для отделочных работ, в состав которого для прочности и надежности входило особо едкое химическое вещество. Андрей из Мелитополя работал плиточником на большой стройке (где, собственно, и был схвачен миграционной зондеркомандой), работал, естественно, в обычных строительных перчатках, но из-за сильной июльской жары обнаженным по пояс. Так что странный узор пораженных участков его кожи свидетельствовал вовсе не о коварстве неизвестных и, к слову сказать, так и не обнаруженных у него "паразитов", а всего лишь о том, что на его руки и тело попадали микроскопические, и не очень, частички едкого клея, который он готовил с помощью своей ручной электрической "мешалки" и которые ему попросту не дали возможности смыть с кожи во время задержания.

Таким образом, с помощью этой, казалось бы, наипустейшей и неуместнейшей в тюрьме технической бумажки - а вовсе не из-за экстраординарных санитарно-гигиенических и медицинских усилий доктора депортационной тюрьмы Гивон Татьяны Евгеньевны Керлер - Андрей из Мелитополя обрел, наконец, и чудесное "выздоровление", и желанную свободу, и ко всеобщему облегчению был первым же рейсом отправлен к себе на родину.

Однако, далеко не все здесь было так опереточно и безвинно.

События 22 - 25 сентября заставили меня и реально приуныть, и серьезно возмутиться, и по-настоящему задуматься над уровнем всемирно известной "израильской медицины", пусть и в ее тюремном исполнении.

В четверг, во второй половине дня, через решетку двери своего карцера я увидел Аркадия из Грузии, с которым до этого неоднократно встречался и разговаривал. Сначала он приходил в нашу камеру к десантнику Саше пить крепко заваренный чай, почти тюремный "чефир", а затем - когда десантника неожиданно выпустили - я частенько пересекался с ним, когда уже сам ходил в гости к жестоко травмированному борцу "боев без правил" Юрию из Ленинграда, который в силу своей болезни содержался совершенно один, отчаянно нуждался в общении и был настоящим кладезем информации о криминальных питерских событиях начала и середины девяностых годов.

В отличие от этого светлоглазого, невысокого и еще крепко сбитого Юрия из Ленинграда, ковылявшего с палочкой из-за вывернутого почти на 180 градусов тазобедренного сустава, Аркадий из Грузии был его прямой противоположностью, почти антиподом, практически одного со мной роста, но страшно худой и тонкий, весь какой-то замедленный, с глухим и тихим голосом, и всегда печальными глубокими армянскими глазами.

Его завели в двойных оковах - казалось, они просто висят в воздухе, не находя себе опоры ни на его запястьях, ни на щиколотках, хотя между ними, почти вертикально, висела еще, звеня и подрагивая, тяжелая блестящая металлическая цепь. Все трое вошедших были в белых медицинских марлевых повязках, Аркадия из Грузии, колеблющегося буквально как "былинка на ветру", с двух сторон крепко, на удалении от себя, держали руки охранников в ярко-желтых медицинских резиновых перчатках.

- Господи, Аркадий, - прокричал я ему, когда все понемногу улеглось и утихомирилось, и его поместили в самый дальний от меня первый карцер, вытянутый вдоль стены и похожий на два боковых места плацкартного вагона. - Что случилось?

- Не знаю, - глухо, словно через подушку ответил он. - Возили на какое-то обследование.

"Так, - уныло призадумался я, - такие меры безопасности не могут быть случайными или избыточными, вероятно, вскрылось что-то ужасное и, быть может, даже трагическое. А ведь мы все провели не один десяток часов в компании этого несчастного молодого человека..."

Положение его, между тем, все более ухудшалось, и на следующий день Аркадия из Грузии перевели во второй карцер, еще более похожий на двуспальное служебное купе, внутри которого, к торцевой стенке был как-то криво присобачен крохотный и всегда полузатопленный мутный писуар, с чьей помощью, помимо его прямого назначения, очевидно предполагалось еще и добывать себе питьевую воду.

Еще через день я взорвался.

- Вы что же творите, сволочи!? - орал я из-за решетки прямо в лицо резко потемневшего от моего выскока конвоира. - Он, - по-вашему, тяжело и опасно больной человек, - третий день сидит там без нормальной воды, горячей еды, курева и... и как он там будет, я извиняюсь, срать!?..

Естественно, этот охранник, по имени, кажется, Сергей, не имел к страданиям Аркадия из Грузии абсолютно никакого отношения, он не принимал и не мог принимать участия в каких-либо решениях и перемещениях несчастного больного, и я, потом, через две недели, когда он выводил меня из карцера на прогулку, разумеется, перед ним извинился, пояснив, что мой двадцатилетний правозащитный опыт совершенно не допускает безучастного отношения к страданиям заключенного.

- Ну, мы же все-таки не звери здесь какие-нибудь, - несколько просветлев, промямлил охранник.

Между тем, Аркадий из Грузии мужественно просидел в своем "купейном" узилище ровно трое суток, после чего его увели обратно во второй корпус - теперь уже без всяких там наручников, медицинских масок и ярко-желтых резиновых перчаток, а еще через две недели, его, уже совершенно прозрачного, выпустили под залог в двадцать тысяч шекелей - около пяти тысяч американских долларов.

Я же был вынужден постоянно менять тактику своей медицинской борьбы.

С самого начала я попросил выдать мне из камеры хранения мой портативный тонометр, который предусмотрительно захватил с собой в столь дальнюю поездку для регулярного наблюдения за своим давлением, а когда мне в этом было весело отказано, стал ежедневно - и не менее весело - записываться и выходить на прием к врачу.

- Я же вам сказала, что вы ни в чем не нуждаетесь, - растягивала свои губы доктор депортационной тюрьмы Гивон Татьяна Евгеньевна Керлер

- А я у вас ничего и не прошу, - так же улыбчиво отзывался я. - Мне всего лишь померять давление, это же ничего не стоит, не правда ли? Тем более, что в моем личном тонометре, как и в моих медикаментах, вы мне по-прежнему отказываете.

Давление, однако, показывало свои стабильные от 160/100 до 190/120.

- Ну да, ну немного повышенное, - кривилась она и была вынуждена каждый раз совать мне в рот какую-то проходную пилюлю. - Это, по-видимому, от того, что вы постоянно волнуетесь.

"Ну да, ну конечно,- мелькало у меня в ответ, - оттого, что меня сняли с самолета, избили, пытали и сунули в депортационную тюрьму, я должен, по-видимому, испытывать самые радужные и снижающие давление эмоции, чувства и переживания".

Наконец, еще через пару недель моих практически ежедневных приводов в медсанчасть доктор Татьяна Евгеньевна Керлер приняла парадоксальное, но показавшееся ей, по всей видимости, весьма остроумным решение:

- А мы не будем вам больше ничего мерять! Нет показаний - нет и давления! Значит, и нам делать ничего больше не надо, как хорошо!..

Она всплеснула руками - как при удачной мысли или к месту подвернувшемуся слову - и, мне показалось, в каком-то воодушевлении даже ударила ими себя по ляжкам, кивнув мне головой на выход.

Я, однако, остался ровнехонько сидеть на своем стуле.

К тому времени, к 19 сентября, я уже стал довольно опытным израильским заключенным, уже неплохо ориентировался во взаимоотношениях между различными тюремными службами и вполне уверенно мог предполагать их дальнейшие действия и общее развитие ситуации.

- Вы свободны - идите! - уже в некоторм нетерпении проговорила она, хотя в глазах ее за линзами очков еще продолжали вспыхивать и искриться порошинки насмешки и превосходства.

- Нет, дорогая Татьяна Евгеньевна, - максимально спокойно и ровно произнес я, напуская на себя, отчасти, впрочем, фальшивый, но подчеркнуто деловой тон, свидетельствующий о том, насколько я, конечно же, ценю и берегу ее столь драгоценное время.

- Я уже давно немолодой человек и давно принимаю эти медикаменты. Так что у нас с вами по-прежнему остается три рабочих варианта. Первое: Вы разрешаете мне забрать мои лекарства из моей аптечки, которая сейчас - и я считаю совершенно незаконно - находится у вас в камере хранения. Второе: мы с Вами подбираем - по аналогии с моими российскими лекарствами - местные, израильские, медикаменты, и я даже согласен приобрести их за свой счет. И третье: Вы отправляете меня на обследование в гражданскую больницу, например, Асафа-Руфе, где все это мне подберут ихние специалисты. Так что без решения хотя бы одного из этих вопросов я от вас уйти никак не могу. Ну и, разумеется, обследование полученных мною в миграционном центре травм.

Мы помолчали.

Ее резиновая улыбка все более тускнела и растрескивалась, приобретая вид довольно потрепанной, замаслившейся и запыленной технической детали.

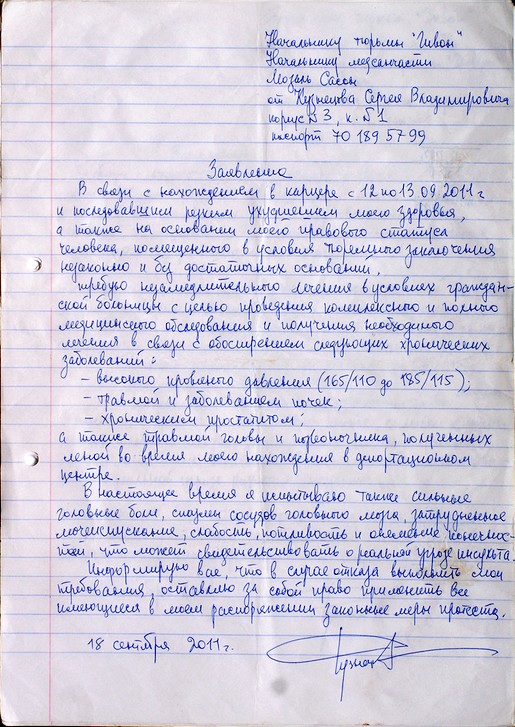

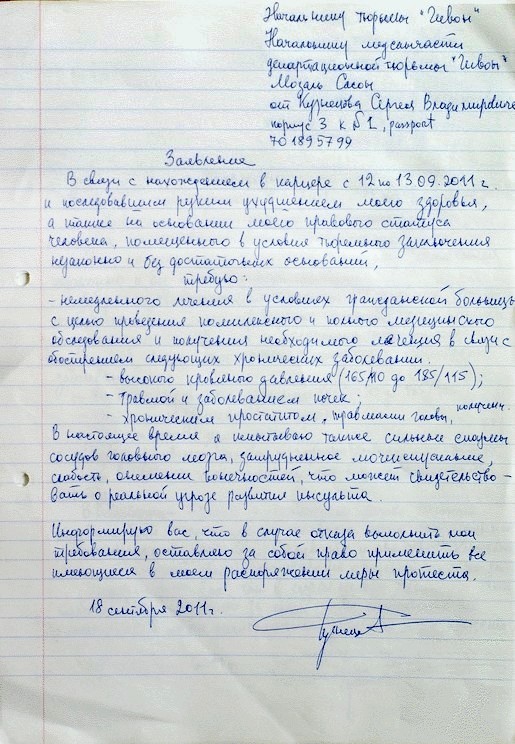

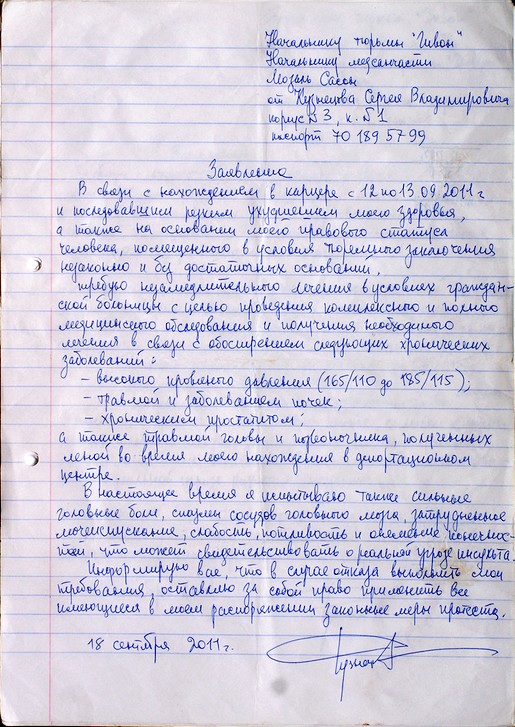

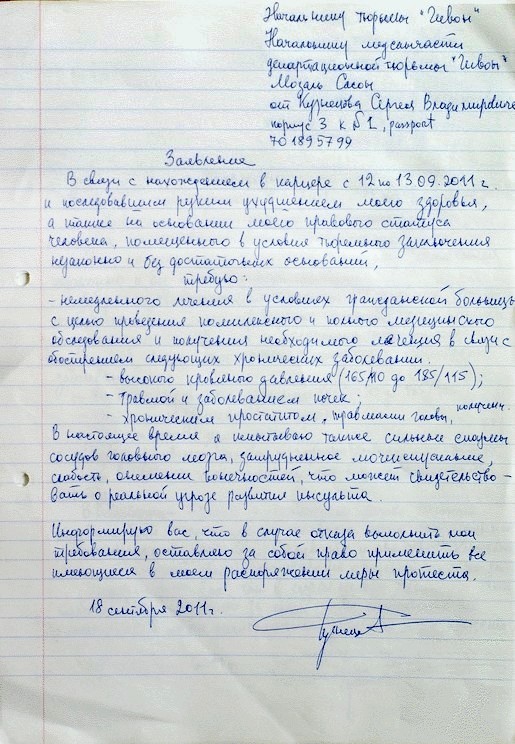

Она никак не могла разглядеть что я задумал. К тому же тогда она еще не знала, что за несколько минут до своего появления здесь я побывал в соседнем кабинете, где сидела крохотная, востроглазенькая и затянутая как куколка в какую-то мышиную портупею начальница медсанчасти Мозаль Сасон - "мадам", как почему-то подумалось мне, когда я вручал ей свое официальное заявление.

Она попыталась отмахнуться - я положил листок ей на стол. "Мадам" взяла его, скомкала и бросила прямо передо мной на пол. Я поднял его, разгладил, молча и вопросительно глядя на нее. Она скороговоркой, нервно и сбивчиво проговорила мне на английском, чтобы я ничего ей больше не писал и не приносил.

"Странно как-то все это, - подумал я, когда выходил из ее кабинета. - Могла бы преспокойненько и схимичить: принять бумагу, засунуть ее куда-нибудь, а потом потихоньку выбросить, эта самая - "кальций-це-о-аш" - мадам...

Честно говоря, мне было все равно - возьмет "мадам Сасон" мое заявление или нет, - у меня всегда оставался черновик, я всегда делаю копии своих заявлений, писем и документов.

Однако, ее реакция - испуганная и не вполне адекватная - дала мне тот самый необходимый толчок, который и подвел меня именно к тем выводам - полностью и в совершенно других ситуациях, - подтвердившимся впоследствии:

"Они прекрасно понимают, что творят беззаконие и произвол, и не хотят оставлять за собой абсолютно никаких следов".

Это был очень хороший признак.

Именно поэтому я совершенно спокойно сидел напротив доктора депортационной тюрьмы Гивон Татьяны Евгеньевны Керлер и даже с некоторым интересом ожидал ее дальнейших действий.

Она выкатилась из-за стола - на секунду весь дверной проем заполнила ее черно-белая фигура, напоминающая собой значительно располневшую в своей филейной части кеглю. С кем-то и о чем-то переговорила в коридоре и вернулась.

Вошли двое охранников. Я вяло пробормотал им: "We have not finished yet", один из них предложил мне вытянуть руки. Я вытянул - он надел наручники. Я медленно сполз со стула на пол и притянул ноги к себе.

Это был самый опасный для меня момент - удержаться от каких-либо телодвижений, могущих быть воспринятыми, истолкованным и признанными за малейшую физическую агрессию. Они же, неловко толкаясь и мешая друг другу в узком пространстве между столом и кушеткой, кое-как развернули меня головой к выходу и, зацепив за подмышки, поволокли из медицинского кабинета.

"Интересно, они что - так и будут тащить меня прямо по земле до карцера, через два крыльца, по двору и через две внутренние решетки?"

Оказалось, в коридоре уже были приготовлены носилки. Меня - теперь уже вчетвером - растянули и положили навзничь, ручки носилок дрогнули и поплыли, цепляясь за углы косяков и края дверей, затем мне в лицо брызнул яркий солнечный свет, по краям - справа и слева - глубокое синее небо, верхушки деревьев, глаза и лица проходящих мимо нас людей.

Мне было невыносимо стыдно - и за себя, и за них, за всех; за мою и эту страну, за идиотизм и нелепость ситуации, одним словом, за все, чего я больше всего хотел избежать на протяжении всей своей уже достаточно долгой и разношерстной, но в одночасье вдруг ставшей скукоженной и никчемной жизни.

Они с трудом пропихнули носилки через узкий проем ярко-оранжевой арки металлоискателя и поставили их у открытого карцера. Я молча поднялся, охранники осклабились. Я вошел - выкрашенная темно-синей маслянной краской дверь захлопнулась за мной с тяжелым металлическим лязгом.

Разумеется, это могло быть только разовой акцией.

Любое ее повторение однозначно и сильно било бы уже только против меня.

В этом же - первом и единственном - случае я буквально одним своим движением, - то есть именно бездействием, отказом выходить, - мгновенно создал ситуацию, в которой они - и самым неожиданным для самих себя образом - вдруг оказались все против всех.

Начальница медсанчасти - против своей же врачихи, несумевшей как-то так "поладить" с пациентом, чтобы тот не требовал к себе столь повышенного внимания и, главное, не писал никаких заявлений, которые еще неизвестно где и как могут "всплыть".

Начальник тюрьмы - против начальницы медсанчасти, оказавшейся не в состоянии разрешить свою проблему без привлечения четырех дополнительных конвоиров, отрывавшихся от своих прямых и многочисленных ежедневных обязанностей.

Сами же конвоиры - и против начальника, заставившего их выполнять ненужную и ничем не оправданную дополнительную работу, и против медиков, по сути, разгребающих их руками свое же "медицинское дерьмо".

С другой стороны, все это практически невозможно было использовать против меня: все знали, а многие даже сами видели, в каком состоянии с самого начала - избитого и обессиленного - меня в эту самую тюрьму приволокли; все знали, по чьему "высокому" - и совершенно незаконно - это было сделано распоряжению, и, значит, все еще могло повернуться для всех для них "по-разному"; но, главное, все прекрасно понимали, что я - прав, что требую совершенно своего, законного , и что меня, в конечном итоге, как-то все-таки надо лечить.

Для самого же начальника тюрьмы Гивон это было еще и тревожным предупреждением: я четко и ясно обрисовал границы, за которые им никак не следует выходить, что я готов к моральному сопротивлению, вполне держу себя в руках и им меня трудно на что-либо спровоцировать - у них же к этому времени уже были исчерпаны практически все ресурсы угроз и ужесточений.

Поэтому то наказание, о котором он объявил мне на следующий день - "семь суток карцера", - в действительности уже не значили для меня ровным счетом ничего: я и так уже находился в бедуте и, более того, почти добровольно сам туда накануне пришел. К тому же, по ирониии судьбы, карцер практически означал именно то, чего я в сущности и добивался - если не самого лечения и медикаментов, то ежедневных медицинских осмотров и даже выводов к врачу, уже по инструкции положенных каждому там содержавшемуся арестанту.

Так что, опять же, самой крайней во всем этом деле оказалась - да, та самая доктор депортационной тюрьмы Гивон Татьяна Евгеньевна Керлер, вынужденная - пусть теперь и через карцерную решетку - общаться со мной практически ежедневно и выглядевшая глубоко несчастной со всей своей - прилепленной прямо на свое заплывшее багровое лицо - нелепо растянутой улыбкой.

Еще через пару дней мне стали, наконец, выдавать таблетки:

CEPHALEXIN

CEFOVIT FORTE

ENALAPRIL

MALEATE

Это была не просто "маленькая победа", которую могли легко, неожиданно и быстро отобрать.

Это было началом огромной, длительной, болезненной и чрезвычайно опасной для меня многоходовой и многовекторной комбинации, в которой я неоднократно менял тактику, отступал или уклонялся, брал в свои руки инициативу или пускал все на самотек, несколько раз - иногда сознательно, а иногда и вынужденно - буквально нависал над пропастью, прекрасно понимая, что этот риск оправдан, что в случае победы и выигрыша наградой будет не просто моя свобода, но - сама жизнь.

- Но Вы понимаете, что мне уже, возможно, требуется биопсия, в любом случае, нужна уже не просто консультация уролога, а специалиста?

- Мне все равно, - повторила она и опять растянулась в своей идиотической улыбке, кивнув охраннику. - Больше ко мне этого не выводи!

"Ах, так вот в чем оно дело, - окончательно разрядилось в моей в голове. - Она все-таки садистка".

Раньше таких - именно девушек и женщин - встречали в нацистских концлагерях и тюрьмах. Они шли туда не за деньги и не по принуждению, а совершенно сознательно и добровольно. Одни из них даже были красавицы, другие - нет.

Этой не повезло, эта - уродка, причем, как в самом прямом, так и в переносном смысле. Она мстит здесь всем и каждому, особенно самым уязвимым, слабым и особо нуждающимся, мстит за свою вульгарность, необразованность и за свой чудовищный непрофессионализм.

Она не может не знать, что в третьей камере третьего агава тюрьмы Гивон из-за тяжелейшего генетического заболевания давно и медленно, мучительно угасает тридцатисемилетний Весен из Эфиопии. Когда я уходил, он - до это еще довольно бодрый, подвижный и остроумный - уже почти не вставал с постели, все медленнее и с трудом разговаривал, а потом и вовсе перестал отвечать на мои, уже с воли, телефонные звонки.

Здесь же, рядом со мной, в этой же камере, уже два с половиной месяца - а она обязана была это знать, - находился еще один, невысокий, худой, но жилистый парень, с темной красной-кирпичной кожей и с ярко-черными пронзительными маслиновыми глазами.

При его задержании "полицаи из миграционной зондеркоманды", наручниками проломили - в самом прямом смысле этого слова,- его черепную коробку . Два месяца он добивался осмотра и хоть какой-то помощи, но его никто не слушал и никуда не выводил. Он все больше срывался, кричал и нервничал, затем замолчал и все дольше лежал на кровати, укутавшись с головой в простыню.

Наконец, у него почти полностью отнялась левая половина тела, он едва мог вставать на проверках и, кое-как опуская свои ноги на пол и удерживаясь руками за стенку, как-то все-таки ухитрялся простоять и сохранять равновесие. Иногда он что-то мычал, но что - мы не понимали, с трудом разбирая лишь отдельные слова, но он и сам уже все больше молчал и все чаще лежал без движения, глядя перед собой почти немигающими и расширенными как от боли и ужаса глазами.

Еще через день у него полностью отнялись обе ноги, и он не смог встать на проверке.

Дежурные кому-то сообщили, опять молча пришли четверо, на руках вынесли его из камеры и унесли куда-то дальше - как будто бы в больницу "делать операцию на мозге".

Потом, как успел рассказать мне по телефону Весен из Эфиопии, уже через пару дней они снова вернулись, молча собрали и унесли - и никогда уже больше туда не вернули - его вещи.

В отличие от меня, им никак и ничем уже не сумел помочь тот самый погибший полгода тому назад безымянный "австралийский канадец".

Так что нет теперь в депортационной тюрьме никакого доктора Татьяны Евгеньевны Керлер .

Есть охранница, надзирательница и садистка Керлер, живодерка Керлер .

А если все-таки "доктор", то только так:

"Доктор депортационной тюрьмы Гивон Татьяна Евгеньевна.

Керлер. Доктор Менгеле - Керлер".

06.08.2012

Старейшего и опытнейшего работника, через чьи заботливые, аккуратные и ласковые руки прошли немалые десятки человек из стран Азии, Африки и Латинской Америки, Ближнего Востока, и, разумеется, Восточной Европы, - проведя под ее внимательным и чутким присмотром от нескольких, пролетавших как одно мгновение, недель - до пяти, семи, а то и всех восьми-девяти вполне полновестных тюремных лет, прежде чем все они, или почти все, эти незадачливые "паломники" со всего мира - мусульмане и христиане, католики и буддисты, православные и протестанты - смогли покинуть этот гостеприимный, мирный, открытый, добрый и чуточку дружелюбный Израиль.

Впрочем, с самой Татьяной Евгеньевной как раз ничего и не случилось. Как, впрочем, и с ее сердцем, которое - как и всегда - билось, бьется и, по-видимому, еще долго будет биться чисто, спокойно, ровно, уверенно и четко. Просто это сердце перестало быть сердцем доктора. Даже доктора депортационной тюрьмы Гивон. Или доктора из уголовной тюрьмы Маген Ницан.

Оно стало самым обычным сердцем, - физиологическим инструментом для перекачивания крови по человеческому организму, биологическим жидкостным "насосом". Органом, который всегда можно найти в груди, скажем, любого тюремного надзирателя, без особой охоты выполняющего свои незамысловатые функции;или конвоира, считающего минуты до окончания своих бесконечных переездов и многочасовых ожиданий своих "подопечных" под палящими лучами солнца; или тюремного повара, чья главная забота всегда, по-видимому, будет состоять в том, чтобы количества неукраденных у него продуктов хоть как-нибудь хватило на прокорм всех оставшихся у него арестантов.

Вот примерно таким же и стало полнокровное сердце Татьяны Евгеньевны Керлер.

Тихим воскресным вечером, уже на закате солнца, когда в его лучах кружились и играли сами с собой мирриады поднятых за день пылинок, одним из которых предстояло уже к середине ночи осесть тонким слоем где-нибудь на остывающих за день листочках, веточках и травинках, расправляющих свои занемевшие за день суставы, унылых тюремных двориках, дорожках и газонах, железных крышах и облупившихся подоконниках, алюминиевых раструбах кондиционеров и вытяжных вентиляций, стальных линий электропередач, решетках оград, решетках дверей и решетках окон, зубцах сверкающей колючей проволоки и матовых плафонах освещения, валяющихся целофановых пачек из-под сигарет и горлышках пустых пластиковых бутылок, брошенных, но не долетевших до угрюмо-зеленых глухих мусорных баков с колесами, нелепо пришпиленными к их бокам как бы для удобства их передвижения и, по-видимому, для быстрейшего же их опорожнения...

Другим же - но очень и очень немногим - предстояло пережить несказанное, неслыханное и невиданное приключение: как бы случайным приливом воздуха быть втянутым в темный и мрачный прямоугольный проем в самом вверху уже отливающего ночным лунным серебром здания, затем осторожно, плавно и чуть дрожа обогнуть почерневшие, с потрескавшейся старой краской прутья и переплеты почти незастекленных окон, чуть-чуть повисеть под самым потолком, едва колеблясь и как бы раздумывая, скользнуть вниз, слегка зацепляясь за размытые края тонких пучков света, бьющего прямо в пол через густую коридорную решетку, наполниться тихим, теплым и влажным дыханием лежащих внизу людей и, наконец, медленно описав большую дугу, прильнуть и как-то прилепиться к ресницам их полуприкрытых и слегка подрагивающих в забытьи век, неторопливо осмотреться, и вдруг, замерев в немом изумлении, разглядеть через нежный и живой прозрачный хрусталик глаза, пусть неясно, нерезко, пусть в обратной проекции, но увидеть, во весь цветной дисплей сетчатки его глазного яблока, завораживающе-мерцающие сновидения недавно заснувшего беспокойным и поверхностным сном человека.

Ясное, чистое, яркое, но неиспепеляющее кожу солнце и темную синеву бездонного голубого неба, прохладные лазурные водопады, с шумом и брызгами несущиеся к отлогому песчанному берегу неторопливого, но могучего океана; гибких и умных животных, мягко ступающих по своим тайным и важным травянисто-изумрудным тропам;крики и пение птиц в их ослепляющем спектрально-радужном оперении; почти невидимых в воздушных испарениях полупрозрачных стрекоз, с блестящим шелестом зависающих над жучками, паучками и личинками, едва вылупившимися и появившимися на белый свет, чтобы пройти свой яркий, но такой короткий и недолгий путь на этой земле...

Так вот: ни в том, ни в этом мире больше нет и никогда уже не будет никакого доктора Татьяны Евгеньевны Керлер.

Которая воскресным вечером 30 октября самостоятельно, гласно и добровольно разорвала все свои ранее взятые и принятые на себя врачебные клятвы и обязательства и произнесла то, что никогда и ни при каких условиях не может, не должен и не смеет говорить ни один настоящий доктор - любому нуждающемуся и просящему его помощи человеку:

"Здесь вам тюрьма.

Мне совершенно плевать на то, законно или нет вы здесь находитесь.

Вас здесь никто лечить не обязан.

Я не боюсь никакой ответственности, потому что если вы здесь подохнете, мне за это ничего не будет!"

И это были отнюдь не пустые слова.

Это было сказано ровно через неделю после того, как я был вынужден заявить, что "израильские власти приняли решение о физическом уничтожении журналиста".

И это было сказано ровно за десять дней до того, как я, почти не веря до конца в свою удачу и избавление, вышел из машины на набережной Бейтс Опера и остановил свой взгляд на черном вязком песке, покрываемом накатами маслянистых иссиня-черных волн Средиземного моря.

Сегодня я прекрасно понимаю, что своей жизнью я обязан неизвестному мне человеку, погибшему в депортационной тюрьме Гивон за полтора-два месяца до моего здесь появления, австралийцу или, по другим сведениям, канадцу - разные люди мне рассказывали о нем по-разному, - содержавшемуся здесь уже несколько лет, прямо напротив нашей "русской" камеры во втором корпусе-агаве, и который долго и безуспешно добивался медицинской помощи, болел и мучался, безуспешно просил охранников вывести его к врачу, чтобы осмотрели, помогли и дали хоть каких-нибудь таблеток "от сердца", пытался стучать в двери, кричал и звал о помощи, но - всем только мешал: и соседям-африканцам, и сытым и самодовольным охранникам-друзам, - и, наконец, обессилел, умолк и затих, чтобы уже никогда больше не подняться со своей тюремной, последней, смертной постели.

Мне говорили, что его убрали и куда-то унесли по-быстрому и по-тихому, приезжало какое-то высокое начальство с большими "дубовыми" листьями на погонах, много кричало, пыталось кого-то опрашивать, но африканцы ничего не говорили, ничего не видели и не слышали, так что потом как-то все улеглось, утряслось и утихомирилось, но я - по мере узнавания все новых и новых деталей и подробностей - не мог не относиться со все большей благодарностью к этому совершенно мне неизвестному человеку.

Мне стали более понятными и различимыми те странности и неясности, сопровождавшие меня после пыток и мучений в миграционном центре, когда меня, наконец, доставили в эти "приемные покои" тюрьмы Гивон, я вышел из наглухо зарешетченой машины и почему-то повалился на бок, луна и черный теплый асфальт отлетели куда-то за голову, почти в беспамятстве меня втащили в какое-то помещение, больно резанувшее по глазам свои ярким безжалостным светом, затем - черный и тугой рукав вокруг моего правого предплечья и показания прибора, очевидно зашкалившего далеко "за двести", затем, помню хорошо и отчетливо, два голоса: один, мягко и настойчиво требовал что-то, от чего нехотя и властно "отбивался" другой, но первый оказался сильнее, и вот, меня опять несут, опять машина, и теперь уже больничный приемный покой, каталка, электрокардиограммы, капельницы с физраствором, туалеты, анализы и опять туалеты...

Оказалось, что убивать людей, по крайней мере так нагло и беззастенчиво, - как это было до "канадского австралийца" - уже нельзя, по крайней мере, сейчас, пусть на короткое время, в которое я так неожиданно и удачно сумел "вписаться"...

Но, также оказалось впоследствии, мой "вопрос" был просто отложен, до более удобного и практичного случая - отложенная казнь, в которой непосредственное участие принимала - или должна была принять - доктор депортационной тюрьмы Гивон Татьяна Евгеньевна Керлер.

Через три дня после моего введения в Гивон, в самом конце июля, меня вывели из камеры второго "агава", где находились трое русских, два украинца, китаец, туркмен и азербайджанец, и довели до маленького помещения у внешнего периметра ограждения, что-то вроде "евровагончика", часто встречаемого на стройках начала 90-х годов в России, однако здесь сидели совсем другие люди, гораздо более важные и холеные, довольные самими собой и всячески демонстрирующие, что они люди иного, гораздо более высокого сорта или разряда, чем те, кто приводит к ним на освидетельствование людей и, уж разумеется, тех, кого - чернокожих, желтолицых и голубоглазых, - к ним, соответственно, приводят.

Меня завели в коридорчик, в который выходили двери трех-четырех внутренних помещений, сказали присесть на заледеневший от кондиционера белый пластиковый стул, - по бокам прекрасно выполненные красочные рельефные плакаты по проблемам СПИДа, гепатита, наркомании и алкоголизма, к которым я, естественно, не имел абсолютно никакого отношения.

Первый разговор с доктором Татьяной Евгеньевной Керлер, сидевшей в своем закутке в окружении медицинской кушетки, стула на металлических ножках, принтера, монитора, нескольких карандашей и ручек, воткнутых в черный пластиковый стаканчик, липких листочков бумаги, цветных скрепок, лежащих на специальном полупрозрачном пластмассовом поддончике и разбросанных по столу, оказался на удивлением коротким и совершенно непродуктивным.

Я начал было объяснять, что в миграционном центре, куда меня доставили, я получил серьезную травму верхних шейных отделов позвоночника и затылочной части головы, а кроме того, давно имею проблему с давлением и почками, которую мы с моим лечащим врачом-терпаветом, после долгих лет и самых разнообразных проб, обследований и даже консультаций с известными екатеринбуржскими профессорами, в конце концов счастливо разрешили сочетанием двух, пусть не самых дешевых препаратов - изоптина и диувера, последний из которых, да, я знаю, не продается в Израиле, но зато в небольшом запасе имеется в моей туристической аптечке, которого хватит на первое время, когда мы сможем получить его со склада и не решим, чем можно будет заменить его впоследствии...

Да, фурасемид вместо диувера совершенно не подходит, потому как вымывает из организма нужные мне микроэлементы и (это давно проверено) плохо влияет на позвоночник, а кроме этого, совершенно необходимо снять хоть какие-то показания магнитно-резонансного томографа, или хотя бы провести рентгенографию шейных позвонков...

Вот тут-то я и осекся, обнаружив, что Татьяна Евгеньевна не просто смотрела и слушала мимо меня, но на губах ее играла странная, позднее мной не раз замечаемая у нее двусмысленная плоская - и не предвещавшая мне ничего хорошего - улыбка.

- Нет, - протянула она, растягивая свои лиловые как у грелки губы. - Вы в этом не нуждаетесь, мы вам этого ничего давать не будем.

- Как это?.. - выдохнул я, сбившись, и немного ошарашенный ее накрахмаленой блузкой и завитками лоснящихся волос, бьющимися через оправу толстых роговых очков. - Вы меня видите здесь в первый раз, Вам ничего обо мне неизвестно, откуда вам знать что и почему я принимал ранее и в чем нуждаюсь сейчас?.. У меня есть аптечка с нужными мне лекарствами, есть выписка из истории болезни, наконец...

Черт, больше всего меня смутила тогда ее белая накрахмаленная блузка - ах, если бы она тогда уже была бы хоть в какой-нибудь униформе! - пусть без всяких там высоких лакированных сапог, кнутов и плеток, черных кожаных перчаток и всего прочего, - я бы тогда уже сразу бы все понял, но здесь мое многолетнее журналистское чутье почему-то мне мягко и предательски изменило...

Она что-то цыкнула в коридор, и тут же появился охранник, я поднялся со стула, в растерянности и недоумении оглядываясь на нее и пытаясь что-то досказать - но она головой, всем телом и, я бы даже сказал, всеми своими грудями, уже погрузилась в монитор своего компьютера, не обращая на мое недоумение совершенно никакого внимания.

"Хорошо же, спасибо, - вертелось у меня в голове - я понял: это мало чем отличается от той тюремной системы, с которой я имел честь познакомиться ровно двадцать два года семь месяцев и семнадцать дней тому назад!"

В течение последующих пятидесяти двух дней я делал неоднократные попытки привлечь к своей медицинской судьбе внимание хоть кого-нибудь из медиков - не только тюремных, но и "вольных" и даже международных, несколько раз дозваниваясь до "Врачей за права человека в Израиле" и некоторых других организаций.

К моему неописуемому удивлению, быстрее всех развиртуализировалась "инстанция", - на которую я меньше всего рассчитывал и куда обратился чисто формально, имея в запасе лишь паспорт того государства, которое она представляет - консульство Российской Федерации в Тель-Авиве.

Уже восьмого августа меня вывели в узкий залитый солнцем центральный дворик тюрьмы Гивон и сунули головой прямо в дверной проем стоящего впереди какого-то невысокого технического помещения, - с тремя стульями, столом, кондиционером в углу и навесной телевизионной панелью над входной дверью.

Наталья Сергеевна, практически уже наполовину увядшая сухопарая и полуседая высокая женщина, скорее, дама, отрекомендовавшись консульским медиком и категорически отказавшись сообщить мне свою фамилию, прибыла сюда в сопровождении своей полной противоположности - невыского круглолицего и румяного молодого человека, почти годившегося ей в сыновья (а возможно им и являвшегося) и представившегося Федором Вадимовичем Георги - помощником генерального консула Российской Федерации в Тель-Авиве Руслана Измайловича Кандаурова.

Брезгливо щурясь, она попросила меня снять мою наисвежайше выстиранную белую футболку, но наотрез отказалась хотя бы прикоснуться - "пропальпировать" - мои наиболее болезненные места, на которые я ей указывал: "вот здесь, здесь, затем самые верхние позвонки на шее, затем вверх и вправо по затылку..."

- Нет, - с торопливым бормотанием отозвалась она. - Нет, я ничего здесь не вижу...

Справедливости ради, надо сказать, я находился далеко не в самом худшем положении: большая часть содержавшихся в тюрьме Гивон депортантов не имела - или не смогла завоевать - и сотой доли того внимания, которого я добился уже в первые дни.

Очевидно, что медицинский персонал Гивона мало интересовало состояние здоровья депортантов, в большинстве своем без особых проволочек отправляемых к себе на родину, и посему не требующих к себе особо длительного внимания. Иное дело - вспышки характерных для южных стран серьезнейших инфекционных заболеваний: кишечных инфекций, тифов и паратифов, холеры и дизентерии, со всеми вытекающими из этого последствиями: введением на всей территории тюрьмы длительного и глубокого карантина, нагрянувшего начальства, проведения придирчивого расследования, внимания прессы, разоблачений и последующих увольнений, и прочего, еще более худшего и неприятного.

Отсюда и совершенно дикие, анекдотические случаи, характеризующие не столько обеспокоенность уровнем санитарно-гигиенических условий содержания арестантов, сколько свидетельствующие о вопиющем непрофессионализме и крайне низкой квалификации медицинского персонала.

12 сентября в карцере-бедуте № 3 я обнаружил Андрея из Мелитополя, который дней за десять до этого заехал в нашу "русскую" хату, но, даже не переночевав, неожиданно куда-то исчез. Оказалось, на первичном осмотре в медсанчасти на его руках обнаружили страшнейшее инфекционнейшее заболевание, что-то вроде "подкожных вшей", немедленно потребовавших для несчастного строжайшей изоляции и карантина. Под пристальным наблюдением санитара, выдавашего ему очередную порцию мази или какой-то зловонной жидкости, Андрею из Мелитополя приходилось по нескольку раз в день натирать до локтя свои руки, подмышки и даже живот (как известно, все самые лакомые кусочки для всякого уважающего себя кровососа), однако с каждым разом ситуация только ухудшалась и руки пострадавшего постепенно превращались в огромный, вздувшийся и постоянно расчесываемый им волдырь, причем, не столько от никак не обнаруживаемых и по-прежнему коварно не желающих вылезать на поверхность паразитов, сколько от тех все новых и новых снадобий, которыми Андрея из Мелитополя обильно пользовала доктор депортационной тюрьмы Гивон Татьяна Евгеньевна Керлер.

В конце концов измученный пациент взбунтовался и категорически потребовал принести из камеры хранения свой рюкзак, в котором обнаружилась самым чудесным образом завалявшаяся там листовка-инструкция по приготовлению какого-то специального клея для отделочных работ, в состав которого для прочности и надежности входило особо едкое химическое вещество. Андрей из Мелитополя работал плиточником на большой стройке (где, собственно, и был схвачен миграционной зондеркомандой), работал, естественно, в обычных строительных перчатках, но из-за сильной июльской жары обнаженным по пояс. Так что странный узор пораженных участков его кожи свидетельствовал вовсе не о коварстве неизвестных и, к слову сказать, так и не обнаруженных у него "паразитов", а всего лишь о том, что на его руки и тело попадали микроскопические, и не очень, частички едкого клея, который он готовил с помощью своей ручной электрической "мешалки" и которые ему попросту не дали возможности смыть с кожи во время задержания.

Таким образом, с помощью этой, казалось бы, наипустейшей и неуместнейшей в тюрьме технической бумажки - а вовсе не из-за экстраординарных санитарно-гигиенических и медицинских усилий доктора депортационной тюрьмы Гивон Татьяны Евгеньевны Керлер - Андрей из Мелитополя обрел, наконец, и чудесное "выздоровление", и желанную свободу, и ко всеобщему облегчению был первым же рейсом отправлен к себе на родину.

Однако, далеко не все здесь было так опереточно и безвинно.

События 22 - 25 сентября заставили меня и реально приуныть, и серьезно возмутиться, и по-настоящему задуматься над уровнем всемирно известной "израильской медицины", пусть и в ее тюремном исполнении.

В четверг, во второй половине дня, через решетку двери своего карцера я увидел Аркадия из Грузии, с которым до этого неоднократно встречался и разговаривал. Сначала он приходил в нашу камеру к десантнику Саше пить крепко заваренный чай, почти тюремный "чефир", а затем - когда десантника неожиданно выпустили - я частенько пересекался с ним, когда уже сам ходил в гости к жестоко травмированному борцу "боев без правил" Юрию из Ленинграда, который в силу своей болезни содержался совершенно один, отчаянно нуждался в общении и был настоящим кладезем информации о криминальных питерских событиях начала и середины девяностых годов.

В отличие от этого светлоглазого, невысокого и еще крепко сбитого Юрия из Ленинграда, ковылявшего с палочкой из-за вывернутого почти на 180 градусов тазобедренного сустава, Аркадий из Грузии был его прямой противоположностью, почти антиподом, практически одного со мной роста, но страшно худой и тонкий, весь какой-то замедленный, с глухим и тихим голосом, и всегда печальными глубокими армянскими глазами.

Его завели в двойных оковах - казалось, они просто висят в воздухе, не находя себе опоры ни на его запястьях, ни на щиколотках, хотя между ними, почти вертикально, висела еще, звеня и подрагивая, тяжелая блестящая металлическая цепь. Все трое вошедших были в белых медицинских марлевых повязках, Аркадия из Грузии, колеблющегося буквально как "былинка на ветру", с двух сторон крепко, на удалении от себя, держали руки охранников в ярко-желтых медицинских резиновых перчатках.

- Господи, Аркадий, - прокричал я ему, когда все понемногу улеглось и утихомирилось, и его поместили в самый дальний от меня первый карцер, вытянутый вдоль стены и похожий на два боковых места плацкартного вагона. - Что случилось?

- Не знаю, - глухо, словно через подушку ответил он. - Возили на какое-то обследование.

"Так, - уныло призадумался я, - такие меры безопасности не могут быть случайными или избыточными, вероятно, вскрылось что-то ужасное и, быть может, даже трагическое. А ведь мы все провели не один десяток часов в компании этого несчастного молодого человека..."

Положение его, между тем, все более ухудшалось, и на следующий день Аркадия из Грузии перевели во второй карцер, еще более похожий на двуспальное служебное купе, внутри которого, к торцевой стенке был как-то криво присобачен крохотный и всегда полузатопленный мутный писуар, с чьей помощью, помимо его прямого назначения, очевидно предполагалось еще и добывать себе питьевую воду.

Еще через день я взорвался.

- Вы что же творите, сволочи!? - орал я из-за решетки прямо в лицо резко потемневшего от моего выскока конвоира. - Он, - по-вашему, тяжело и опасно больной человек, - третий день сидит там без нормальной воды, горячей еды, курева и... и как он там будет, я извиняюсь, срать!?..

Естественно, этот охранник, по имени, кажется, Сергей, не имел к страданиям Аркадия из Грузии абсолютно никакого отношения, он не принимал и не мог принимать участия в каких-либо решениях и перемещениях несчастного больного, и я, потом, через две недели, когда он выводил меня из карцера на прогулку, разумеется, перед ним извинился, пояснив, что мой двадцатилетний правозащитный опыт совершенно не допускает безучастного отношения к страданиям заключенного.

- Ну, мы же все-таки не звери здесь какие-нибудь, - несколько просветлев, промямлил охранник.

Между тем, Аркадий из Грузии мужественно просидел в своем "купейном" узилище ровно трое суток, после чего его увели обратно во второй корпус - теперь уже без всяких там наручников, медицинских масок и ярко-желтых резиновых перчаток, а еще через две недели, его, уже совершенно прозрачного, выпустили под залог в двадцать тысяч шекелей - около пяти тысяч американских долларов.

Я же был вынужден постоянно менять тактику своей медицинской борьбы.

С самого начала я попросил выдать мне из камеры хранения мой портативный тонометр, который предусмотрительно захватил с собой в столь дальнюю поездку для регулярного наблюдения за своим давлением, а когда мне в этом было весело отказано, стал ежедневно - и не менее весело - записываться и выходить на прием к врачу.

- Я же вам сказала, что вы ни в чем не нуждаетесь, - растягивала свои губы доктор депортационной тюрьмы Гивон Татьяна Евгеньевна Керлер

- А я у вас ничего и не прошу, - так же улыбчиво отзывался я. - Мне всего лишь померять давление, это же ничего не стоит, не правда ли? Тем более, что в моем личном тонометре, как и в моих медикаментах, вы мне по-прежнему отказываете.

Давление, однако, показывало свои стабильные от 160/100 до 190/120.

- Ну да, ну немного повышенное, - кривилась она и была вынуждена каждый раз совать мне в рот какую-то проходную пилюлю. - Это, по-видимому, от того, что вы постоянно волнуетесь.

"Ну да, ну конечно,- мелькало у меня в ответ, - оттого, что меня сняли с самолета, избили, пытали и сунули в депортационную тюрьму, я должен, по-видимому, испытывать самые радужные и снижающие давление эмоции, чувства и переживания".

Наконец, еще через пару недель моих практически ежедневных приводов в медсанчасть доктор Татьяна Евгеньевна Керлер приняла парадоксальное, но показавшееся ей, по всей видимости, весьма остроумным решение:

- А мы не будем вам больше ничего мерять! Нет показаний - нет и давления! Значит, и нам делать ничего больше не надо, как хорошо!..

Она всплеснула руками - как при удачной мысли или к месту подвернувшемуся слову - и, мне показалось, в каком-то воодушевлении даже ударила ими себя по ляжкам, кивнув мне головой на выход.

Я, однако, остался ровнехонько сидеть на своем стуле.

К тому времени, к 19 сентября, я уже стал довольно опытным израильским заключенным, уже неплохо ориентировался во взаимоотношениях между различными тюремными службами и вполне уверенно мог предполагать их дальнейшие действия и общее развитие ситуации.

- Вы свободны - идите! - уже в некоторм нетерпении проговорила она, хотя в глазах ее за линзами очков еще продолжали вспыхивать и искриться порошинки насмешки и превосходства.

- Нет, дорогая Татьяна Евгеньевна, - максимально спокойно и ровно произнес я, напуская на себя, отчасти, впрочем, фальшивый, но подчеркнуто деловой тон, свидетельствующий о том, насколько я, конечно же, ценю и берегу ее столь драгоценное время.

- Я уже давно немолодой человек и давно принимаю эти медикаменты. Так что у нас с вами по-прежнему остается три рабочих варианта. Первое: Вы разрешаете мне забрать мои лекарства из моей аптечки, которая сейчас - и я считаю совершенно незаконно - находится у вас в камере хранения. Второе: мы с Вами подбираем - по аналогии с моими российскими лекарствами - местные, израильские, медикаменты, и я даже согласен приобрести их за свой счет. И третье: Вы отправляете меня на обследование в гражданскую больницу, например, Асафа-Руфе, где все это мне подберут ихние специалисты. Так что без решения хотя бы одного из этих вопросов я от вас уйти никак не могу. Ну и, разумеется, обследование полученных мною в миграционном центре травм.

Мы помолчали.

Ее резиновая улыбка все более тускнела и растрескивалась, приобретая вид довольно потрепанной, замаслившейся и запыленной технической детали.

Она никак не могла разглядеть что я задумал. К тому же тогда она еще не знала, что за несколько минут до своего появления здесь я побывал в соседнем кабинете, где сидела крохотная, востроглазенькая и затянутая как куколка в какую-то мышиную портупею начальница медсанчасти Мозаль Сасон - "мадам", как почему-то подумалось мне, когда я вручал ей свое официальное заявление.

Она попыталась отмахнуться - я положил листок ей на стол. "Мадам" взяла его, скомкала и бросила прямо передо мной на пол. Я поднял его, разгладил, молча и вопросительно глядя на нее. Она скороговоркой, нервно и сбивчиво проговорила мне на английском, чтобы я ничего ей больше не писал и не приносил.

"Странно как-то все это, - подумал я, когда выходил из ее кабинета. - Могла бы преспокойненько и схимичить: принять бумагу, засунуть ее куда-нибудь, а потом потихоньку выбросить, эта самая - "кальций-це-о-аш" - мадам...

Честно говоря, мне было все равно - возьмет "мадам Сасон" мое заявление или нет, - у меня всегда оставался черновик, я всегда делаю копии своих заявлений, писем и документов.

Однако, ее реакция - испуганная и не вполне адекватная - дала мне тот самый необходимый толчок, который и подвел меня именно к тем выводам - полностью и в совершенно других ситуациях, - подтвердившимся впоследствии:

"Они прекрасно понимают, что творят беззаконие и произвол, и не хотят оставлять за собой абсолютно никаких следов".

Это был очень хороший признак.

Именно поэтому я совершенно спокойно сидел напротив доктора депортационной тюрьмы Гивон Татьяны Евгеньевны Керлер и даже с некоторым интересом ожидал ее дальнейших действий.

Она выкатилась из-за стола - на секунду весь дверной проем заполнила ее черно-белая фигура, напоминающая собой значительно располневшую в своей филейной части кеглю. С кем-то и о чем-то переговорила в коридоре и вернулась.

Вошли двое охранников. Я вяло пробормотал им: "We have not finished yet", один из них предложил мне вытянуть руки. Я вытянул - он надел наручники. Я медленно сполз со стула на пол и притянул ноги к себе.

Это был самый опасный для меня момент - удержаться от каких-либо телодвижений, могущих быть воспринятыми, истолкованным и признанными за малейшую физическую агрессию. Они же, неловко толкаясь и мешая друг другу в узком пространстве между столом и кушеткой, кое-как развернули меня головой к выходу и, зацепив за подмышки, поволокли из медицинского кабинета.

"Интересно, они что - так и будут тащить меня прямо по земле до карцера, через два крыльца, по двору и через две внутренние решетки?"

Оказалось, в коридоре уже были приготовлены носилки. Меня - теперь уже вчетвером - растянули и положили навзничь, ручки носилок дрогнули и поплыли, цепляясь за углы косяков и края дверей, затем мне в лицо брызнул яркий солнечный свет, по краям - справа и слева - глубокое синее небо, верхушки деревьев, глаза и лица проходящих мимо нас людей.

Мне было невыносимо стыдно - и за себя, и за них, за всех; за мою и эту страну, за идиотизм и нелепость ситуации, одним словом, за все, чего я больше всего хотел избежать на протяжении всей своей уже достаточно долгой и разношерстной, но в одночасье вдруг ставшей скукоженной и никчемной жизни.

Они с трудом пропихнули носилки через узкий проем ярко-оранжевой арки металлоискателя и поставили их у открытого карцера. Я молча поднялся, охранники осклабились. Я вошел - выкрашенная темно-синей маслянной краской дверь захлопнулась за мной с тяжелым металлическим лязгом.

Разумеется, это могло быть только разовой акцией.

Любое ее повторение однозначно и сильно било бы уже только против меня.

В этом же - первом и единственном - случае я буквально одним своим движением, - то есть именно бездействием, отказом выходить, - мгновенно создал ситуацию, в которой они - и самым неожиданным для самих себя образом - вдруг оказались все против всех.

Начальница медсанчасти - против своей же врачихи, несумевшей как-то так "поладить" с пациентом, чтобы тот не требовал к себе столь повышенного внимания и, главное, не писал никаких заявлений, которые еще неизвестно где и как могут "всплыть".

Начальник тюрьмы - против начальницы медсанчасти, оказавшейся не в состоянии разрешить свою проблему без привлечения четырех дополнительных конвоиров, отрывавшихся от своих прямых и многочисленных ежедневных обязанностей.

Сами же конвоиры - и против начальника, заставившего их выполнять ненужную и ничем не оправданную дополнительную работу, и против медиков, по сути, разгребающих их руками свое же "медицинское дерьмо".

С другой стороны, все это практически невозможно было использовать против меня: все знали, а многие даже сами видели, в каком состоянии с самого начала - избитого и обессиленного - меня в эту самую тюрьму приволокли; все знали, по чьему "высокому" - и совершенно незаконно - это было сделано распоряжению, и, значит, все еще могло повернуться для всех для них "по-разному"; но, главное, все прекрасно понимали, что я - прав, что требую совершенно своего, законного , и что меня, в конечном итоге, как-то все-таки надо лечить.

Для самого же начальника тюрьмы Гивон это было еще и тревожным предупреждением: я четко и ясно обрисовал границы, за которые им никак не следует выходить, что я готов к моральному сопротивлению, вполне держу себя в руках и им меня трудно на что-либо спровоцировать - у них же к этому времени уже были исчерпаны практически все ресурсы угроз и ужесточений.

Поэтому то наказание, о котором он объявил мне на следующий день - "семь суток карцера", - в действительности уже не значили для меня ровным счетом ничего: я и так уже находился в бедуте и, более того, почти добровольно сам туда накануне пришел. К тому же, по ирониии судьбы, карцер практически означал именно то, чего я в сущности и добивался - если не самого лечения и медикаментов, то ежедневных медицинских осмотров и даже выводов к врачу, уже по инструкции положенных каждому там содержавшемуся арестанту.

Так что, опять же, самой крайней во всем этом деле оказалась - да, та самая доктор депортационной тюрьмы Гивон Татьяна Евгеньевна Керлер, вынужденная - пусть теперь и через карцерную решетку - общаться со мной практически ежедневно и выглядевшая глубоко несчастной со всей своей - прилепленной прямо на свое заплывшее багровое лицо - нелепо растянутой улыбкой.

Еще через пару дней мне стали, наконец, выдавать таблетки:

CEPHALEXIN

CEFOVIT FORTE

ENALAPRIL

MALEATE

Это была не просто "маленькая победа", которую могли легко, неожиданно и быстро отобрать.

Это было началом огромной, длительной, болезненной и чрезвычайно опасной для меня многоходовой и многовекторной комбинации, в которой я неоднократно менял тактику, отступал или уклонялся, брал в свои руки инициативу или пускал все на самотек, несколько раз - иногда сознательно, а иногда и вынужденно - буквально нависал над пропастью, прекрасно понимая, что этот риск оправдан, что в случае победы и выигрыша наградой будет не просто моя свобода, но - сама жизнь.

- Но Вы понимаете, что мне уже, возможно, требуется биопсия, в любом случае, нужна уже не просто консультация уролога, а специалиста?

- Мне все равно, - повторила она и опять растянулась в своей идиотической улыбке, кивнув охраннику. - Больше ко мне этого не выводи!

"Ах, так вот в чем оно дело, - окончательно разрядилось в моей в голове. - Она все-таки садистка".

Раньше таких - именно девушек и женщин - встречали в нацистских концлагерях и тюрьмах. Они шли туда не за деньги и не по принуждению, а совершенно сознательно и добровольно. Одни из них даже были красавицы, другие - нет.

Этой не повезло, эта - уродка, причем, как в самом прямом, так и в переносном смысле. Она мстит здесь всем и каждому, особенно самым уязвимым, слабым и особо нуждающимся, мстит за свою вульгарность, необразованность и за свой чудовищный непрофессионализм.

Она не может не знать, что в третьей камере третьего агава тюрьмы Гивон из-за тяжелейшего генетического заболевания давно и медленно, мучительно угасает тридцатисемилетний Весен из Эфиопии. Когда я уходил, он - до это еще довольно бодрый, подвижный и остроумный - уже почти не вставал с постели, все медленнее и с трудом разговаривал, а потом и вовсе перестал отвечать на мои, уже с воли, телефонные звонки.

Здесь же, рядом со мной, в этой же камере, уже два с половиной месяца - а она обязана была это знать, - находился еще один, невысокий, худой, но жилистый парень, с темной красной-кирпичной кожей и с ярко-черными пронзительными маслиновыми глазами.

При его задержании "полицаи из миграционной зондеркоманды", наручниками проломили - в самом прямом смысле этого слова,- его черепную коробку . Два месяца он добивался осмотра и хоть какой-то помощи, но его никто не слушал и никуда не выводил. Он все больше срывался, кричал и нервничал, затем замолчал и все дольше лежал на кровати, укутавшись с головой в простыню.

Наконец, у него почти полностью отнялась левая половина тела, он едва мог вставать на проверках и, кое-как опуская свои ноги на пол и удерживаясь руками за стенку, как-то все-таки ухитрялся простоять и сохранять равновесие. Иногда он что-то мычал, но что - мы не понимали, с трудом разбирая лишь отдельные слова, но он и сам уже все больше молчал и все чаще лежал без движения, глядя перед собой почти немигающими и расширенными как от боли и ужаса глазами.

Еще через день у него полностью отнялись обе ноги, и он не смог встать на проверке.

Дежурные кому-то сообщили, опять молча пришли четверо, на руках вынесли его из камеры и унесли куда-то дальше - как будто бы в больницу "делать операцию на мозге".

Потом, как успел рассказать мне по телефону Весен из Эфиопии, уже через пару дней они снова вернулись, молча собрали и унесли - и никогда уже больше туда не вернули - его вещи.

В отличие от меня, им никак и ничем уже не сумел помочь тот самый погибший полгода тому назад безымянный "австралийский канадец".

Так что нет теперь в депортационной тюрьме никакого доктора Татьяны Евгеньевны Керлер .

Есть охранница, надзирательница и садистка Керлер, живодерка Керлер .

А если все-таки "доктор", то только так:

"Доктор депортационной тюрьмы Гивон Татьяна Евгеньевна.

Керлер. Доктор Менгеле - Керлер".

06.08.2012